-

Vous êtes ici :

- Accueil

- Publications

- Bases

Sélectionner le numéro de "Bases" à afficher

Quels outils utiliser pour bénéficier de ChatGPT ?

Nul n’a pu y échapper. Dans les médias, au bureau… on ne parle que de cela : ChatGPT est-il en train de ringardiser Google ?

Au regard de la recherche d’informations, ChatGPT n’est pourtant pas assez fiable pour être utilisé de façon professionnelle. D’ailleurs, ce bot conversationnel n’a pas vocation à devenir un moteur de recherche. En revanche, son impact sur la recherche d’information est réel et il est intéressant d’explorer dès maintenant les usages en la matière, en ce qu’ils préfigurent ceux des années à venir.

Difficile de résumer ChatGPT, un bot gonflé à l’intelligence artificielle, à une seule fonctionnalité : créateur de contenu (et de code), moteur de réponse, traducteur, générateur de résumé… ChatGPT fait tout cela à la fois. Il peut donc être utilisé à chaque étape de la veille, qu’il s’agisse de l’identification des besoins, du sourcing, ou de l’analyse.

Pourquoi est-il populaire ? Du fait de son interface de dialogue simplifiée, à laquelle on accède après inscription. Une fois cette formalité établie, une barre de dialogue s’ouvre en bas de page. C’est là que l’on pose ses questions. L’outil y répond en haut et la conversation défile, comme une conversation avec n’importe quel chatbot.

Les capacités de synthèse et de rédaction de ChatGPT, basées sur un puissant réseau de neurones artificiels, sont deux autres atouts pour le professionnel de la veille. Ses algorithmes ont été entraînés à partir de textes collectés sur Internet, notamment en provenance de CommonCrawl et de Wikipédia.

De nombreux articles ont été écrits pour voir ce que ChatGPT avait à offrir aux professionnels de l’information, et à ceux de la veille en particulier : analyse sémantique pour la recherche de mots clés, génération de requêtes booléennes, identification d’acteurs majeurs, collecte de flux, synthèses d’études et même rédaction d’analyses SWOT, Pestel ou autre. À tel point que ChatGPT ne semble avoir pour limite que notre propre imagination !

Déjà abonné ? Connectez-vous...

Connexion

Comment intégrer les podcasts à ses livrables de veille ?

Contenu d’un nouveau type, parfois éphémère, mais qui s’affirme comme un media d’information « puissant », le podcast d’information est issu à 65 % de la presse écrite. Il est alors conçu soit comme un canal complémentaire, soit comme un véritable produit d’information avec un contenu original (dit natif), que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

En tant que professionnel de l’information, le veilleur est à l’affut de toute information, quel que soit son format. Avec le podcast, il se heurte à une variété de contenus et d’accès dont dépendra la collecte.

Il faut non seulement le collecter, mais aussi le traiter et l’intégrer à sa production documentaire ou à son livrable de veille.

Voir « Les nouveaux formats des médias appellent de nouvelles méthodes et outils de recherche », NETSOURCES n°150, janvier-février 2021

L’intégration des podcasts dans le produit final de la veille constitue un défi spécifique, face à une double difficulté, à la fois technique (pour trouver et utiliser les outils d’export et d’intégration adaptés) et intellectuelle (pour intégrer ce format de façon à la fois homogène et rapidement appréhendable par le destinataire).

Nous avons donc relevé le défi et exploré quatre façons d’intégrer le podcast à ses livrables.

Déjà abonné ? Connectez-vous...

Connexion

Consensus, un moteur académique dopé à l’IA

L’intégration de l’IA dans les outils de recherche est le grand sujet de ce début d’année 2023. Et cela s’applique également au monde des moteurs de recherche académique.

Il y a quelques mois, nous présentions Elicit, un moteur innovant qui se présente comme un assistant dopé à l’IA

Voir notre article « Elicit, un nouveau moteur scientifique au banc d’essais », Bases N°404 - juin 2022

Dans la même veine, nous nous intéressons maintenant à un nouvel outil : Consensus dont nous allons analyser les capacités, les forces, les faiblesses et la valeur ajoutée pour le professionnel de l’information.

Consensus : l’extraction des réponses dans la littérature académique

Consensus est un moteur académique qui a été lancé courant 2022 par une startup américaine du même nom.

Comme beaucoup de moteurs/assistants à base d’IA, l’internaute entre une question en langage naturel et l’outil extrait des réponses dans les documents qui composent son corpus.

Déjà abonné ? Connectez-vous...

Connexion

Déconstruction de l’article scientifique : une nouvelle façon de rechercher l’information ?

Depuis leur apparition il y a un peu moins de 400 ans, les revues scientifiques ont été confrontées à de nombreuses évolutions : le passage du papier au numérique, l’apparition des preprints, le développement de l’open access et plus largement de l’open science, etc.

Mais s’il y a bien quelque chose qui n’a que très peu changé, c'est la structure même de l’article scientifique. Malgré une transformation digitale, la version numérique de l’article, souvent en PDF, est presque toujours semblable à ce qui existait déjà au format papier.

Certains acteurs commencent à modifier la structure même de l’article scientifique ou tout du moins à proposer un modèle de diffusion qui ne soit plus limité à ce format très codifié et où les différentes parties d’un article peuvent vivre indépendamment les unes des autres.

Et cela ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche d’information dans la littérature scientifique et académique. C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

L’approche classique des outils de recherche IST face à l’article scientifique

- Encore aujourd’hui, on a d’un côté des articles scientifiques qui suivent pratiquement toujours la même structure très codifiée appelée IMRED (Introduction, Méthodes, Résultats et Discussion). A cela s’ajoutent le titre, l’abstract, les noms d’auteurs et affiliations et les éventuels mots-clés en début d’article et la bibliographie en fin d’article. Le contenu même de l’article peut être agrémenté de tableaux, figures et graphiques en tout genre et des références vers la bibliographie sont insérées tout le long de l’article.

- De l’autre côté, on a des outils de recherche (moteurs académiques, serveurs et bases de données) qui rassemblent les articles scientifiques dans leur globalité, chaque article correspondant à une pièce d’information non divisible.

Déjà abonné ? Connectez-vous...

Connexion

Kagi Search intègre le résumé automatique aux résultats de recherche

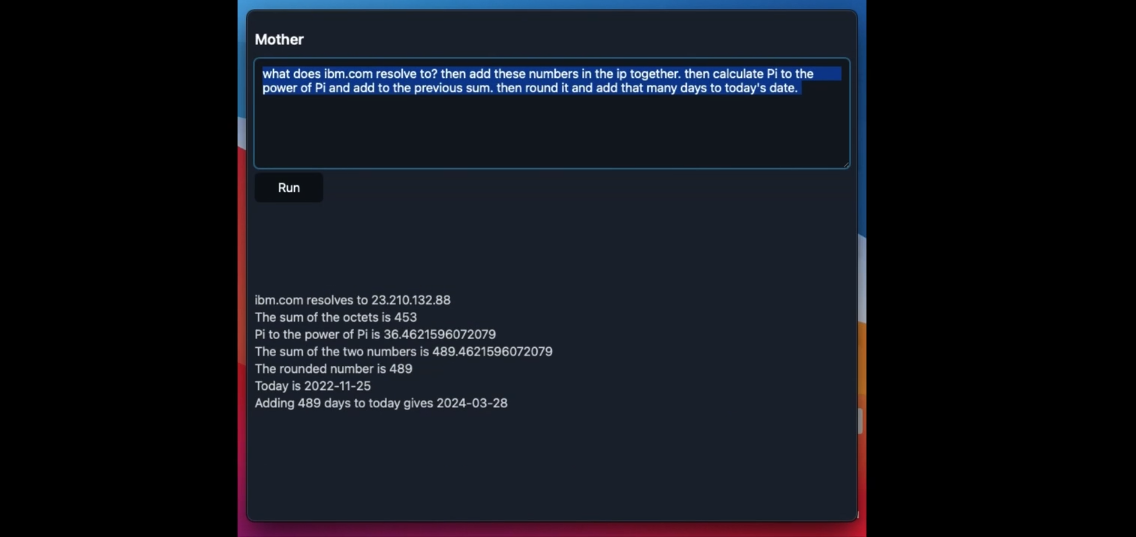

Le nouveau moteur de recherche Kagi Search travaille actuellement sur un nouveau projet de recherche baptisé « Mother ».

Le principe ?

Lorsqu’on pose une question à Mother, une IA de recherche sur le web « user-centric », « maman » ne se contente pas de fournir une liste de sources, mais en fait le résumé automatique.

Si on lui demande par exemple de comparer le nombre d’habitants entre deux villes, elle fournira directement une réponse synthétique issue de plusieurs sources, et non une liste de sources où aller chercher. Elle répond aussi à des questions comme « Pourquoi la terre est ronde ? ».

Dans ce cas, plus complexe, elle cite les sources de sa synthèse. Elle peut actuellement résumer 10 à 50 sources par résultat de recherche. On a hâte de l’essayer !

Lire aussi, BASES n° 407 en octobre 2022 « Nous avons testé Kagi Search, un nouveau challenger de Google ».

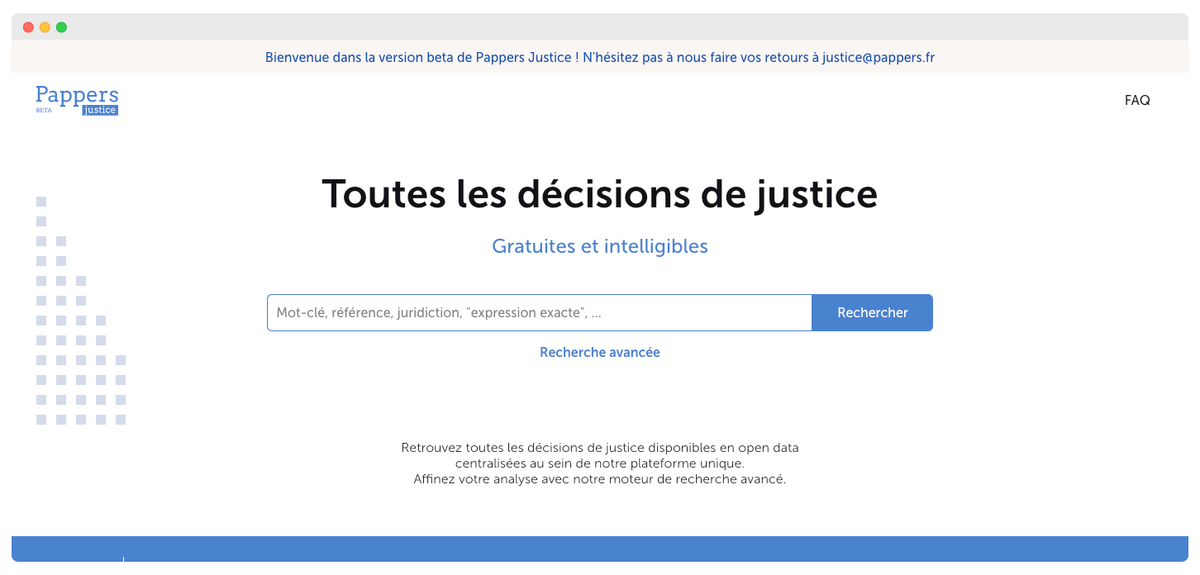

Une nouvelle fonctionnalité pour Pappers

Pappers, le moteur de recherche gratuit d’information légale et financière des entreprises françaises, vient d’ajouter les décisions de justice à sa base de données.

Le site utilise les données issues de l’open data des décisions de justice pour mettre en ligne l’ensemble des décisions de jurisprudence sur ses fiches entreprises. Pour effectuer une recherche au-delà de la consultation d’une fiche, il vaut toutefois mieux privilégier la version bêta du moteur dédié aux décisions de justice (https://justice.pappers.fr/), plus efficace que le moteur du site.

Outre des résultats plus complets, ce moteur dédié propose des filtres « Juridiction », « date de la décision », « Publication », « Dispositif », « Textes de loi cités » et « Textes de loi non cités ».

En cliquant sur une décision de justice, on accède à une page avec le menu suivant : « Synthèse », « En-tête », « Faits et procédures », « Motifs et Dispositif », et « Chronologie de l’affaire ».

Le site se vante d’avoir 1,5 million de décisions disponibles, issues des décisions du Conseil d’État et de la Cour de Cassation, des cours administratives d’appel, des cours d’appel en matière civile, sociale et commerciale, ainsi que des tribunaux administratifs. Il en promet des dizaines de millions à venir entre juin 2023 et décembre 2025, issues d’autres juridictions judiciaires et administratives (prud’hommes, tribunaux de commerce, etc.)

Voir aussi : NETSOURCES n° 501 (mars 2021), « L’information financière et légale sur les entreprises françaises : entre ouverture et fermeture des données ».

Instagram lance une nouvelle interface desktop avec une recherche améliorée

Il n’est pas toujours simple de réaliser des recherches satisfaisantes sur les réseaux sociaux tant les fonctionnalités sont limitées. C’était notamment le cas pour Instagram qui proposait jusqu’à très récemment une version desktop très limitée comparée à son application mobile.

Au début du mois de novembre, Instagram a annoncé le lancement d’une nouvelle version de son site instagram.com sur le web. Au-delà des améliorations cosmétiques, il y a une nouveauté importante qui va améliorer la recherche pour les professionnels de l’information.

Jusqu’à présent, quand on lançait une recherche sur un hashtag dans Instagram (sur la version desktop), on ne visualisait dans les résultats qu’une petite sélection de contenus appelée « meilleures publications ». Il fallait passer par l’application mobile d’Instagram pour voir tous les résultats associés à un hashtag classés par ordre antéchronologique.

Depuis le lancement de la nouvelle interface, on peut également accéder à tous les résultats depuis l’interface desktop.

C’est donc une excellente nouvelle pour les professionnels de l’info qui effectuent la majorité de leur travail sur ordinateur et non sur mobile !

« Perdus de recherche » - les outils de veille qui ont disparu

Si les entreprises, marques et outils n’hésitent pas à communiquer sur leurs succès, leurs lancements de produits ou l’ajout de nouvelles sources et fonctionnalités, il est plus rare qu’ils communiquent sur leurs actualités « négatives » comme le retrait de fonctionnalités ou de sources ou leur disparition.

Nous signalons ici les récentes disparitions qui peuvent venir affecter le professionnel dans l’exercice de sa veille et de ses recherches :

- Le Décodex proposé par le Monde a complètement disparu de la circulation sans prévenir. On rappellera que le Décodex était un service lancé en 2017 et permettant d’entrer l’URL d’une source et de savoir s’il s’agissait d’une source fiable ou non. L’URL existe toujours, mais renvoie aujourd’hui sur une page proposant un guide avec des méthodes pour évaluer l’information et les sources et une sélection d’articles sur cette thématique.

- Le moteur Dato RSS qui permettait de trouver des flux RSS a fermé ses portes les 31 octobre dernier. Toujours dans le monde du RSS, Feed43, un outil permettant de créer des flux RSS sur les pages n’en proposant pas n’est pas au meilleur de sa forme et pourrait disparaître très prochainement. Pour les utilisateurs, il est conseillé de commencer à réfléchir à des solutions alternatives.

- Bibliogram, un outil qui permettait de rechercher et consulter Instagram sans avoir de compte a lui aussi fermé ses portes.

Pour en savoir plus, voir notre article paru dans le n° 159 de NETSOURCES - septembre/octobre 2022 : « Comment choisir la méthode la plus adaptée pour mettre une source en veille à partir d’un flux RSS ? »

Mode d’emploi pour mettre en place une veille sur Mastodon

À l’heure où le réseau social Mastodon profite des mésaventures de Twitter au point d’être parfois présenté comme une véritable alternative décentralisée, il est temps de se demander : comment faire de la veille sur Mastodon ?

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce n’est pas intuitif. Malgré des similarités visuelles avec Twitter, Mastodon n’a pas du tout le même mode de fonctionnement ni les mêmes fonctionnalités.

Nous sommes donc partis d’un exemple concret : réussir à mettre en place sur Mastodon une veille métier autour de la veille, sujet ô combien important pour les veilleurs pour rester à jour dans leur métier et dans leurs pratiques.

Car, si Mastodon souhaite avoir une chance d’exister face à Twitter, le veilleur doit pouvoir basculer ses précédentes activités de Twitter vers Mastodon. Mais Twitter reste difficile à détrôner. Il conserve une place très importante pour le professionnel de l’information notamment pour sa propre veille métier grâce aux nombreux experts et fonctionnalités avancées qui s’y trouvent.

Alors comment et surtout peut-on reproduire le même schéma sur Mastodon ? Pour y parvenir, il faut effectivement qu’il y ait suffisamment d’experts sur Mastodon qui publient sur la thématique ciblée et que Mastodon nous fournisse des fonctionnalités suffisamment abouties pour pouvoir rechercher des contenus, identifier des utilisateurs pertinents et suivre leurs publications. C’est ce que nous allons vérifier dans cet article.

Comprendre le fonctionnement de Mastodon

Mastodon est un réseau décentralisé. Au lieu de faire partie d’un seul réseau social, les membres appartiennent à différentes « instances ». Une instance est le nom donné par Mastodon pour désigner les différents serveurs qui hébergent les membres.

Toute organisation ou toute personne indépendante - qui en a les compétences techniques - peut créer le sien et héberger des utilisateurs. Chaque serveur a ses propres règles, et est interconnectable avec les autres serveurs, en fonction des personnes suivies par les utilisateurs. Chaque groupe correspond donc à un hébergeur (ou à un serveur).

En vertu de sa structure décentralisée, le moteur de recherche installé sur chaque serveur ne permet pas d’explorer l’ensemble des serveurs qui composent Mastodon, mais seulement la partie à laquelle sa propre Instance est connectée. C’est un point très important qu’il faut absolument garder en tête pour la suite.

Déjà abonné ? Connectez-vous...

Connexion

Histoire de l’art : Openbibart enrichit son corpus

Depuis quelques semaines, le moteur de recherche OpenBibArt fusionne non plus deux, mais quatre bases de données bibliographiques d’histoire de l’art occidental. On peut désormais y trouver les notices bibliographiques d’articles de périodiques, de livres, de catalogues d’expositions et de ventes publiés entre 1910 et 2007.

Le site, connu des historiens d’art, des chercheurs et plus largement des professionnels et amateurs d’art, regroupe désormais les bases suivantes :

- Deux bases pour le Répertoire d’Art et d’Archéologie (RAA) qui fournit des descriptions d’articles, de monographies et de catalogues de vente de plusieurs pays de 1910 à 1972, puis de 1973 à 1990.

- Le Répertoire international de la littérature d’art (RILA), service de résumé et d’indexation pour la littérature d’histoire de l’art créé en 1975.

- La Bibliography of the History of Art (BHA), pour les années de 1990 à 2007.

Auparavant, OpenBibart ne permettait la consultation « que » de 550 000 références, de 1973 à 2007, issues du RAA et de la BHA. Dix ans après sa création, le nombre de références indexées a ainsi doublé pour atteindre 1,2 million de notices bibliographiques, grâce au travail conjoint de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), du Getty Research Institute (GRI) et de l’Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS (Inist-CNRS).

Déjà abonné ? Connectez-vous...

Connexion

Les Tags de Bases

- IA

- brevets

- cartographie

- SEO

- open access

- livrables de veille

- humain

- médias sociaux

- moteurs académiques

- revues académiques

- sourcing veille

- flux RSS

- professionnel de l'information

- dirigeant

- open data

- recherche vocale

- information business

- agrégateurs de presse

- à lire

- conférences salons

- information scientifique et technique

- outils de recherche

- outils de veille

- tendances

- multimédia

- actualités

- méthodologie

- serveur de bases de données

- curation

- due diligence

- recherche visuelle

- outils de traduction

- fake news

- fact checking

- publicité

- géolocalisation

- marques

- appels d'offres

- sommaire

- formation Veille Infodoc

- retour d'expérience

- OSINT

- agenda

- propriété intellectuelle

- presse en ligne

- recherche Web

- évaluation outils

- biomédical

- Questel

- Dialog

- références bibliographiques

- thèses

- résumé automatique

- Bing

- open citation

- Scopus

- veille collaborative

- outsourcing

- veille audiovisuelle

- veille innovation

- infobésité

- études de marché

- données statistiques

- dataviz

- information financière

- Corée du Sud

- Pressedd

- LexisNexis

- Newsdesk

- sourcing pays

- chimie

- e-réputation

- recherche publique

- droit d'auteur

- littérature grise

- archives ouvertes

- veille medias

- dark web

- veille commerciale

- trésor du web

- réseaux sociaux

- veille à l'International

- ist

- ChatGPT

- veille métier

- intelligence économique

- veille concurrentielle

- Bluesky

- podcast

- dark social

- shadow social

- science ouverte

- open source

- veille technologique

- knowledge management

- littérature scientifique

- web of science

- derwent

- abstracts

- protocole

- Intelligence artificielle

- OpenAI

- Commerce conversationnel

- GEO

- veille automatisée

- agents conversationnels

- recherche biomédicale

- veille informationnelle

- Afrique

- copyright